12月8日の自然観察の定例会は、橿原昆虫館前に集合し、香久山の西にある三角点 “南山”を目指しました。

14期生の先導によりスタートした一行を、サザンカが出迎えてくれました。

自然散策路を歩きながら樹皮を観察しました。

キハダは、名前のとおり表面の皮をめくると内皮が黄色い、樹皮は縦に溝ができる。

コナラの樹皮は、縦に裂け目ができます。

キハダ

コナラ

クヌギの樹皮は、コルク質が発達し、割れ目ができます。

ユリノキの樹皮は、若木は平滑ですが、のちに不規則で縦に細かく裂けた裂け目は彫刻刀で彫ったようにくっきりしています。

クヌギ

ユリノキ

このように花等がすくない冬でも、自然観察は色々楽しめます。

花では、ヤクシソウ、ノダケ。なんとモチツツジとスミレまで咲いていました。今年は時季外れの花が良く咲いているみたいですね。

実や種では、ナワシログミ、イチヤクソウ、トキワサンザシ(ピラカンサ)、ナナミノキ、ヤブムラサキ、ヒヨドリジョウゴ、などがみられました。

ヤクシソウ

モチツツジ

ノダケ

コウヤボウキ

ナワシログミ

イチヤクソウ

トキワサンザシ(ピラカンサ)

ナナミノキ 実

モミジが、とてもきれいで、モミジの絨毯を楽しめました。

モミジ

カマツカ

見晴らしのよい南山から耳成山を眺めてから下山し、大津皇子の歌に残る磐余(いわれ)の池に立ち寄った後に、みずし観音(妙法寺)へ。妙法寺で昼食・休憩しました。

南山から眺めた耳成山

磐余(いわれ)の池にて

みずし観音(妙法寺)へ

妙法寺で昼食後の講義

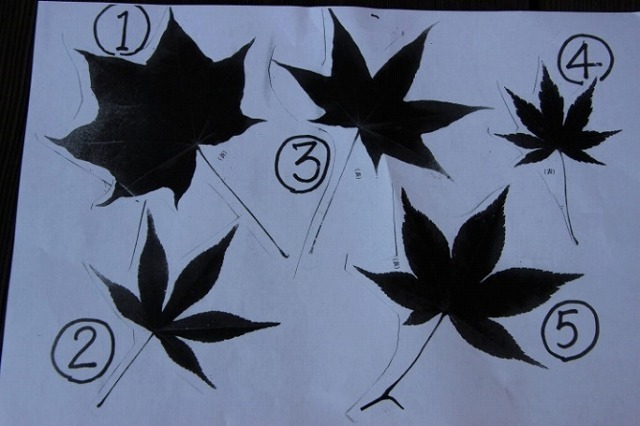

モミジとカエデの講義どれがなに?

14期の方からお昼の休憩時間に、モミジとカエデの解説・説明や万葉の森周辺の歴史についてのお話しをしてくださいました。

① イタヤカエデ ② フカギレモミジ ③ エンコウカエデ ④ イロハモミジ ⑤ オオモミジ

このように、毎回何かサークル員の皆さんによる、講義や説明で学び楽しんでいます。

2月には甘樫丘、3月には京都植物園(サクラの種類)を予定しています。またブログで色んな自然観察を紹介します。見てくださいね。

自然観察サークル 12月の活動

自然観察サークル

自然観察サークル