9月22日(金)歴史サークルは長岡京の県外フォローアップ研修に参加しました。

コースは 長岡宮跡・向日神社・元稲荷山古墳・勝竜寺城・恵解山古墳です。

長岡宮跡や恵解山古墳の発掘に直接関係された中尾芳治先生に解説と案内して頂きました。

少し天候が悪く雨が心配されました。

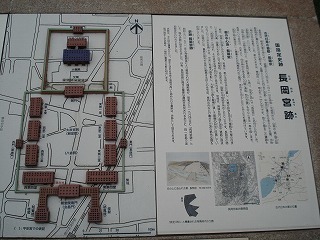

長岡京は桓武天皇が造った東西やく4Km,南北約5kmで長岡京市・向日市・大山崎町・京都市に跨り、平城京や平安京に匹敵する規模の都城でした。しかし大洪水や怨霊などから平安京に移されその生涯は約10年で終末を迎えました。

この中心部にある政治の中枢部が朝堂院で、発掘調査後奇麗な公園として整備されています。

中尾先生は、長岡宮の朝堂院跡では直接発掘に携わっていただけに、説明には随分力が入って詳しく解説して頂きました。

赤線内を発掘し復元して公園化されている。

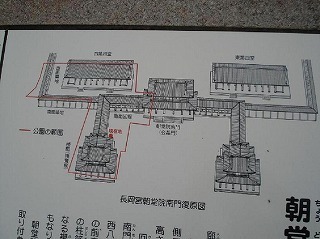

朝堂院を取巻く回廊は復廊(廊下が2本)で、主要な廊下は行き帰りが一方通行の復廊になっているとのことでした。

西側の楼閣の柱跡の復元

大極殿跡の前には宝幢跡があります。

宝幢とは古代中国の儀式用旗飾りで、平城宮跡・藤原宮跡の大極殿跡の前にも7本の宝幢が発掘されています。電柱のような大きな柱の上には、四神(玄武、青龍、朱雀、白虎)・月・太陽・鳥の飾りがありました。

正月元旦の朝賀や天皇の即位のときに建てられ、盛大な儀式が執り行われたようです。

長岡宮は大阪の難波宮と非常に酷似しています。 それは造営にあたりその建築材料を難波宮のものを大量に使ったようです。平城京の造営にあたり藤原京を解体して運んだように、柱や瓦等使えるものは全て大阪から淀川を舟で運んだものと推定されています。

勝竜寺城跡 勝竜寺城は室町時代から江戸時代にかけての城で城主は細川氏といわれています。

明智光秀の三女 玉が細川忠興に嫁ぎ、細川ガラシャとしてこの城で過ごしたようです。

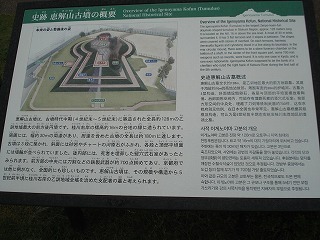

恵解山古墳は約1600年前に築造された前方後円墳で、周囲の周濠も含め長さ約180m・幅約130mでこの乙訓地域では最大級の古墳であり、全体が石で葺かれ平らな所には無数の埴輪が並べられていたとのことです。

古墳の発掘前には竹藪が覆っており、小学校の自然教育の一環としてタケノコ掘りをしていたとのことで、竹藪を一部残し小学校の自然教育に協力する姿で復元されています。 また平らな面に子供達が埴輪を造り並べていくスペースも設けられ、この古墳は他にあまり例を見ない地域に密着した公園として活用されています。

途中の向日神社では少し雨がぱらつき始めたが、元稲荷山古墳での昼食時には殆ど降らなかったので幸いでした。

中尾芳治先生は発掘していただけに、説明に時間を惜しまず濃厚な解説して頂き本当に有難う御座いました。

歴史サークル 9月の活動

歴史サークル

歴史サークル