歴史サークルの月例会域外研修で、世界最大の大きさを誇る仁徳天皇陵のある大阪府堺市の世界文化遺産にノミネートされた百舌鳥古墳群を巡りました。

コースは堺東駅(南海高野線)・堺市役所展望ロビー・竹之内街道・仁徳天皇陵・大仙公園・堺市博物館・履中天皇陵・いたすけ古墳・御廟山古墳・JR百舌鳥駅 です。

堺市は世界文化遺産登録の運動の中枢であるだけに観光にはとても力を入れ、またボランティア活動も活発でもあるということを聞き、ボランティアガイドさんを依頼しました。

南海高野線「堺東駅」駅前に集合し、私達の到着を待ってくれていたボランティアガイドさんと合流しました。

当駅のすぐ前にある堺市役所の展望ビル2Ⅰ階展望ルームでは、百舌鳥古墳群や大阪湾から神戸や阿倍野ハルカスが眺望出来ます。 また東方向には金剛・葛城・二上山を望むことができ、難波からこの地を通り、二上山の裾を通る古代の道「竹之内街道」が飛鳥藤原京へ通じていたとのことです。

榎宝篋印塔(えのきのほうきょういんとう)

これは夢玄永海という僧が人々に呼び掛け、慶安元年(1648)に建立した高さ3.39mの塔で、西高野街道との分岐点に近い竹之内街道沿いに据え置き、通行する人々の良縁と道中の無事を祈るという信仰心を集めていたのではないかと言われている。

(左竹之内街道と右西高野街道の分岐点)

古代の道、竹之内街道は奈良県に入ると横大路と繋がり、江戸期には伊勢街道とも言われ、この場所は橿原市の「札の辻」(古代の道横大路と下ツ道との交差点)のように、沢山のお参りの人で賑わっていたことでしょう。

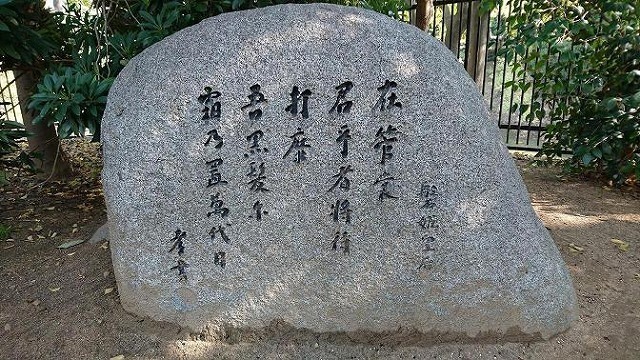

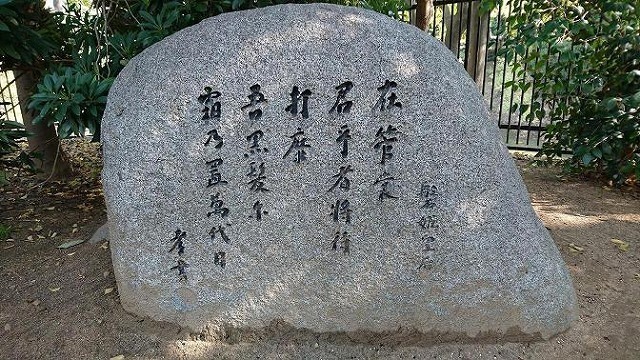

(磐姫皇后万葉歌碑)

大仙古墳(仁徳天皇陵)の西側の外堀際には、仁徳天皇の皇后「磐之媛命」の万葉歌碑がある。

万葉集には磐姫皇后と記されており、天皇の側室への嫉妬の歌が切実に歌われている。磐之媛命は仁徳天皇を愛しすぎたため、複数の側室を持つ天皇に嫉妬からやがて憎しみに変って行ったとのことで、彼女の歌は振り向いてくれない天皇への下向きな心情を歌ったものが多いようです。

この歌碑は、万葉集をこよなく愛した日本文学者 犬養孝氏が、この場所に建てるのに尽力されたそうです。

(銅亀山古墳)

(銅亀山古墳)

この古墳の被葬者はいない。仁徳天皇陵の陪家とのことです。

(大仙古墳・仁徳天皇陵)

ここは大仙古墳(仁徳天皇陵)の南側礼拝所です。5世紀中頃の古墳で周囲約3km、墳丘の長さは南北486mで世界最大の規模を誇ります。有名な前方後円墳の巨大な姿を見るには上空からしか見ることはできません。以前は仁徳天皇陵と呼ばれていましたが、現代では考古学上は大仙古墳と呼ばれています。出土物から年代にずれがあり、仁徳天皇陵と言う根拠が乏しい為とか・・・

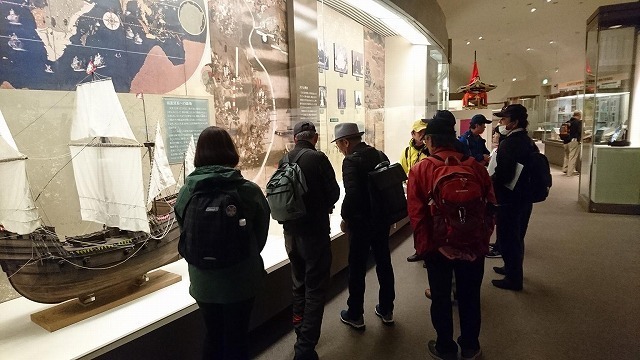

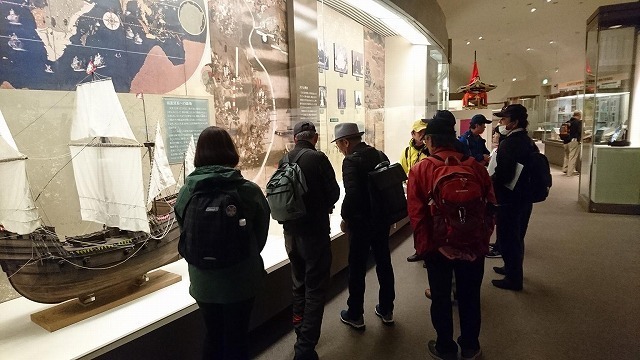

(堺市博物館)

大仙古墳の南側の大仙公園の中に堺市博物館がある。この博物館には古代大陸からの交易船の模型、刃物や火縄銃の展示、その技術と商人の物語を見ることが出来ます。館内にはボランティアガイドの方が数名常駐しておられ、お客さんを随時案内しておられました。また世界遺産登録を目指す堺市にとって仁徳天皇陵は欠かせないもので、シアタールームでは広大な天皇陵を空からの映像で紹介していました。

(七観山古墳跡展望台)

石張りの古墳の姿をしているが、向こうに見える履中天皇陵の展望台として、形を失した古墳を復元したそうです。

(履中天皇陵古墳)

5世紀前期のもので、全長365m 日本で三番目に大きい古墳です。仁徳天皇陵より少し古い古墳で出土した埴輪等から仁徳天皇陵では・・・との説もあります。七観山展望台では履中天皇陵の周濠が見えないため新しく展望台が出来ました。

(いたすけ古墳)

墳丘の高さが146mの前方後円墳で周濠が設けられ数基の陪家がある。

一時は開発により破壊されかけたが、市民運動により維持されたとのことです。

板介古墳のタヌキ・・・とネットで紹介されていますが、この日も親子連れのタヌキがお出迎えに出てきていました。 ガイドの方から11匹の親子連れが奇麗に並んいる姿の写真を見せて頂き皆は感動していました。ほのかなひと時でした。

(御廟山古墳)

昭和20年の発掘調査では全長203m、墳丘は三段で百舌鳥古墳群では4番目の大きさの前方後円墳です。最近の調査では二重濠であったことが判明したが、が埋葬者は不明です。

百舌鳥古墳群は百数十基あったようですが、現在では44期の古墳が維持されています。その一部ではあるが主要な古墳を巡り、その規模の大きさに驚嘆するばかりです。

百舌鳥古墳群の中でも「百舌鳥耳原三陵(北から反正天皇陵古墳・仁徳天皇陵古墳・履中天皇陵古墳)」は古代の大阪湾の海がその際まであり渡来船が横行していた。石積みの巨大な古墳を見て横行する渡来人達は、倭の国日本をどのように見ていたのだろうか・・・この国の天皇の強大な権力と威厳を見せつけるため、巨大な墓を築いたのかもしれない。

古代ロマンを堪能した1日となりました。

歴史サークル 11月の活動(その2)

歴史サークル

歴史サークル歴史サークル 11月の活動(その2)

歴史サークル

歴史サークル歴史サークルの月例会域外研修で、世界最大の大きさを誇る仁徳天皇陵のある大阪府堺市の世界文化遺産にノミネートされた百舌鳥古墳群を巡りました。

コースは堺東駅(南海高野線)・堺市役所展望ロビー・竹之内街道・仁徳天皇陵・大仙公園・堺市博物館・履中天皇陵・いたすけ古墳・御廟山古墳・JR百舌鳥駅 です。

堺市は世界文化遺産登録の運動の中枢であるだけに観光にはとても力を入れ、またボランティア活動も活発でもあるということを聞き、ボランティアガイドさんを依頼しました。

南海高野線「堺東駅」駅前に集合し、私達の到着を待ってくれていたボランティアガイドさんと合流しました。

当駅のすぐ前にある堺市役所の展望ビル2Ⅰ階展望ルームでは、百舌鳥古墳群や大阪湾から神戸や阿倍野ハルカスが眺望出来ます。 また東方向には金剛・葛城・二上山を望むことができ、難波からこの地を通り、二上山の裾を通る古代の道「竹之内街道」が飛鳥藤原京へ通じていたとのことです。

榎宝篋印塔(えのきのほうきょういんとう)

これは夢玄永海という僧が人々に呼び掛け、慶安元年(1648)に建立した高さ3.39mの塔で、西高野街道との分岐点に近い竹之内街道沿いに据え置き、通行する人々の良縁と道中の無事を祈るという信仰心を集めていたのではないかと言われている。

(左竹之内街道と右西高野街道の分岐点)

古代の道、竹之内街道は奈良県に入ると横大路と繋がり、江戸期には伊勢街道とも言われ、この場所は橿原市の「札の辻」(古代の道横大路と下ツ道との交差点)のように、沢山のお参りの人で賑わっていたことでしょう。

(磐姫皇后万葉歌碑)

大仙古墳(仁徳天皇陵)の西側の外堀際には、仁徳天皇の皇后「磐之媛命」の万葉歌碑がある。

万葉集には磐姫皇后と記されており、天皇の側室への嫉妬の歌が切実に歌われている。磐之媛命は仁徳天皇を愛しすぎたため、複数の側室を持つ天皇に嫉妬からやがて憎しみに変って行ったとのことで、彼女の歌は振り向いてくれない天皇への下向きな心情を歌ったものが多いようです。

この歌碑は、万葉集をこよなく愛した日本文学者 犬養孝氏が、この場所に建てるのに尽力されたそうです。

(銅亀山古墳)

(銅亀山古墳)

この古墳の被葬者はいない。仁徳天皇陵の陪家とのことです。

(大仙古墳・仁徳天皇陵)

ここは大仙古墳(仁徳天皇陵)の南側礼拝所です。5世紀中頃の古墳で周囲約3km、墳丘の長さは南北486mで世界最大の規模を誇ります。有名な前方後円墳の巨大な姿を見るには上空からしか見ることはできません。以前は仁徳天皇陵と呼ばれていましたが、現代では考古学上は大仙古墳と呼ばれています。出土物から年代にずれがあり、仁徳天皇陵と言う根拠が乏しい為とか・・・

(堺市博物館)

大仙古墳の南側の大仙公園の中に堺市博物館がある。この博物館には古代大陸からの交易船の模型、刃物や火縄銃の展示、その技術と商人の物語を見ることが出来ます。館内にはボランティアガイドの方が数名常駐しておられ、お客さんを随時案内しておられました。また世界遺産登録を目指す堺市にとって仁徳天皇陵は欠かせないもので、シアタールームでは広大な天皇陵を空からの映像で紹介していました。

(七観山古墳跡展望台)

石張りの古墳の姿をしているが、向こうに見える履中天皇陵の展望台として、形を失した古墳を復元したそうです。

(履中天皇陵古墳)

5世紀前期のもので、全長365m 日本で三番目に大きい古墳です。仁徳天皇陵より少し古い古墳で出土した埴輪等から仁徳天皇陵では・・・との説もあります。七観山展望台では履中天皇陵の周濠が見えないため新しく展望台が出来ました。

(いたすけ古墳)

墳丘の高さが146mの前方後円墳で周濠が設けられ数基の陪家がある。

一時は開発により破壊されかけたが、市民運動により維持されたとのことです。

板介古墳のタヌキ・・・とネットで紹介されていますが、この日も親子連れのタヌキがお出迎えに出てきていました。 ガイドの方から11匹の親子連れが奇麗に並んいる姿の写真を見せて頂き皆は感動していました。ほのかなひと時でした。

(御廟山古墳)

昭和20年の発掘調査では全長203m、墳丘は三段で百舌鳥古墳群では4番目の大きさの前方後円墳です。最近の調査では二重濠であったことが判明したが、が埋葬者は不明です。

百舌鳥古墳群は百数十基あったようですが、現在では44期の古墳が維持されています。その一部ではあるが主要な古墳を巡り、その規模の大きさに驚嘆するばかりです。

百舌鳥古墳群の中でも「百舌鳥耳原三陵(北から反正天皇陵古墳・仁徳天皇陵古墳・履中天皇陵古墳)」は古代の大阪湾の海がその際まであり渡来船が横行していた。石積みの巨大な古墳を見て横行する渡来人達は、倭の国日本をどのように見ていたのだろうか・・・この国の天皇の強大な権力と威厳を見せつけるため、巨大な墓を築いたのかもしれない。

古代ロマンを堪能した1日となりました。